Walter Benjamin

Michael Löwy (org.) Leia o texto As armas do futuro publicado pela Folha de S.Paulo

O capitalismo como religião, novo lançamento da Boitempo, apresenta um recorrido por ensaios do filósofo Walter Benjamin, organizado e introduzido pelo sociólogo Michael Löwy. O livro traz textos surpreendentes, em particular os ditos de juventude, que vêm à tona com a liberação da obra benjaminiana para o domínio público. Löwy reuniu escritos de Benjamin inéditos em português ou difíceis de consultar, que contêm, em graus variados, uma crítica radical da civilização capitalista-industrial moderna.

| |

Segundo o organizador, Benjamin ocupa uma posição singular na história do pensamento crítico moderno. É o primeiro seguidor do materialismo histórico a romper radicalmente com a ideologia do progresso linear: “Por sua crítica radical da civilização burguesa moderna, por sua desconstrução da ideologia do progresso – a Grande Narrativa dos tempos modernos, comum tanto aos liberais quanto aos socialistas –, os escritos de Benjamin parecem um bloco errático à margem das principais correntes da cultura moderna”.

Para esta antologia, Löwy escolheu textos que vão de 1912, quando Benjamin participa do movimento da “Jugendbewegung”, do qual se distancia no início da Primeira Guerra Mundial, até os anos mais decididamente militantes, no exílio, de 1933 a 1940. Segundo ele, trata-se de mostrar como Benjamin soube unir, na sua rejeição contundente ao capitalismo, impulsos oriundos tanto do romantismo alemão quanto do messianismo judaico e do marxismo libertário. “A maior parte desses escritos, que versam sobre temas que vão das armas químicas das guerras futuras à condição dos operários na Alemanha nazista, expressa um olhar lúcido, ora irônico ora trágico sobre o mundo ‘civilizado’ do século XX”, afirma no prefácio. Entre os textos até então esquecidos e agora disponíveis ao público brasileiro, vale ressaltar o ensaio que dá título ao livro, “O capitalismo como religião”, um dos fragmentos mais intrigantes de Benjamin, escrito em 1921. Apesar de contar com apenas cinco páginas, incluindo notas e referências bibliográficas, esse texto revela como o capitalismo se tornou uma religião cultual, sem piedade ou trégua, que leva a humanidade para a “casa do desespero”. Nesse ensaio, Benjamin assimila num gesto ousado as reflexões de Friedrich Nietzsche, Max Weber, Georg Simmel e do teórico anarquista Gustav Landauer. Nota Löwy que, “não só nos documentos incluídos neste livro, mas no conjunto da obra de Benjamin, a crítica romântica da Zivilisationcapitalista está onipresente; como uma corrente elétrica, ela atravessa seus escritos e alimenta algumas de suas principais iluminações profanas”. Para Maria Rita Kehl, autora da orelha do livro, o ensaio-título ilumina o sentido da melancolia benjaminiana: a sensação de que a ação política, assim como as outras dimensões da vida, estaria dominada pelo culto permanente da vida sob o capitalismo. “Benjamin entendeu a melancolia como efeito da anulação da potência política do indivíduo e sua classe social. A ‘coloração religiosa’ que o capitalismo imprimiu ao utilitarismo parece anular a perspectiva de transformação histórica. Daí a seleção de registros de experiências pré-capitalistas, assim como de textos que revelam o espanto de vários escritores diante da devastação em curso nos séculos XVIII e XIX: é no passado que Benjamin vai buscar indícios de diferença capazes de contradizer sua própria visão sombria do futuro”, afirma a psicanalista. Segundo Jeanne Marie Gagnebin, autora da quarta capa, também deve ser mencionada a importância dos escritos ligados à redação da tese de livre-docência sobre a Origem do drama barroco alemão assim como de várias resenhas de Benjamin, que tentam questionar o presente por uma retomada crítica da tradição histórica e literária. Já o artigo sobre o Instituto Alemão de Livre Pesquisa, escrito em 1937, esclarece a diferença entre a teoria crítica e o pragmatismo em voga nos Estados Unidos, onde Theodor Adorno e Max Horkheimer encontravam-se exilados. A obra se insere na coleção Marxismo e Literatura, sob a coordenação de Leandro Konder e do próprio Löwy; a tradução dos dezessete ensaios de Benjamin selecionados foi feita diretamente do alemão por Nélio Schneider. O livro conta com um extenso índice onomástico e notas de tradução e edição, que auxiliam na compreensão do pensamento benjaminiano, que combina referências literárias e filosóficas, fazendo associações inesperadas, de maneira fragmentária. Na coletânea, foram ainda incluídas várias imagens, como reproduções de documentos, quadros e fotografias.

Trecho do prefácio

“O pensamento de Benjamin está profundamente enraizado na tradição romântica alemã e na cultura judaica da Europa Central; ele corresponde a uma conjuntura histórica precisa, que é aquela da época das guerras e das revoluções, entre 1914 e 1940. E, no entanto, os temas principais de sua reflexão são de uma surpreendente universalidade: nos dão instrumentos para compreender realidades culturais, fenômenos históricos, movimentos sociais em outros contextos, outros períodos, outros continentes. No começo do século XXI, em face de uma civilização industrial-capitalista, cujos “progresso”, “expansão” e “crescimento” conduzem numa velocidade crescente a uma catástrofe ecológica sem precedentes na história da humanidade, esses instrumentos constituem um precioso arsenal de armas críticas e uma janela aberta para as paisagens-do-desejo da utopia. Para Benjamin, só uma revolução podia interromper a marcha da sociedade burguesa rumo ao abismo, mas ele dava a respeito da revolução uma definição nova: “Marx havia dito que as revoluções são a locomotiva da história mundial. Mas talvez as coisas se apresentem de maneira completamente diferente. É possível que as revoluções sejam o ato, pela humanidade que viaja nesse trem, de puxar os freios de emergência”.

Sobre o autor

Walter Benjamin, filósofo e crítico literário, nasceu em Berlim em 1892 e se suicidou em 1940, na fronteira da França com a Espanha, durante uma tentativa de fuga dos nazistas. A rejeição de sua tese de habilitação, “A origem do drama barroco alemão”, o impediu de exercer a docência universitária na Alemanha. A partir de 1924 descobriu o marxismo, através da obra de Lukács, e se tornou simpatizante do movimento comunista. Foi associado à Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, criado em 1923, e seus principais escritos versam sobre o materialismo histórico, a estética e a arte, o idealismo alemão e, de maneira geral, o marxismo ocidental. Em seus ensaios, combina referências literárias e artísticas com filosofia e sociologia. Em 1933, com a tomada do poder dos nazistas, exilou-se na França. Foi amigo e correspondente de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Gershom Scholem, Bertolt Brecht e Hannah Arendt. Seu último escrito, as Teses “Sobre o conceito de história”, de 1940, associa o materialismo histórico ao messianismo revolucionário. Sua obra, de caráter fragmentário e ensaístico, foi parcialmente publicada em coletâneas no Brasil, incluindo Passagens (Imesp, 2006) e três volumes de Obras escolhidas, pela Brasiliense: Magia e técnica, arte e política(1985), Rua de mão única (1987) e Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo (1989).

Sobre o organizador

Michael Löwy nasceu na cidade de São Paulo em 1938, filho de imigrantes judeus de Viena. Licenciou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1960 e doutorou-se na Sorbonne, sob a orientação de Lucien Goldmann, em 1964. Vive em Paris desde 1969, onde trabalha como diretor de pesquisas no CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e dirigiu um seminário na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Considerado um dos maiores pesquisadores das obras de Karl Marx, Leon Trotski, Rosa Luxemburgo, György Lukács, Lucien Goldmann e Walter Benjamin, tornou-se referência teórica para militantes revolucionários de toda a América Latina. Foi homenageado, em 1994, com a medalha de prata do CNRS em Ciências Sociais. É autor de livros e artigos traduzidos em 25 línguas, entre os quais Walter Benjamin: aviso de incêndio (Boitempo, 2005) e Lucien Goldmann ou a dialética da totalidade(Boitempo, 2009). É também organizador do livro Revoluções (Boitempo, 2009) que reúne os principais registros fotográficos dos processos revolucionários do final do século XIX até a segunda metade do século XX. Sobre ele, a Boitempo publicou As utopias de Michael Löwy: reflexões de um marxista insubordinado (orgs. Ivana Jinkings e João Alexandre Peschanski, São Paulo, 2007).

Ficha técnica

Título: O capitalismo como religião

Autor: Walter Benjamin Organizador: Michael Löwy Orelha: Maria Rita Kehl Quarta capa: Jeanne Marie Gagnebin Páginas: 192 ISBN: 978-85-7559-329-5 Preço: R$ 42,00 Coleção: Marxismo e literatura Editora: Boitempo | |

segunda-feira, 5 de agosto de 2013

O capitalismo como religião

domingo, 4 de agosto de 2013

Ciro Flamarion Santana Cardoso – ao professor e historiador marxista

Por Virgínia Fontes

A História está de luto: a história do Brasil, a história no Brasil, a história

antiga, a história contemporânea, a história que produzimos em cada dia na vida

social, a história refletida e pensada por alguns historiadores, a história que

se faz nas ruas, a história comprometida com a luta social e com uma reflexão

aguda e crítica. Perdemos há 15 dias atrás, no dia 29 de junho de 2013 um dos

nossos maiores historiadores, Ciro Flamarion Santana Cardoso.

Raros intelectuais tiveram uma vida como a de Ciro, totalmente dedicada à

pesquisa e à docência. Leitor voraz, professor em tempo integral, dedicadíssimo

aos cursos e à tarefa dupla e complexa de produzir e socializar conhecimento.

Muitos desses cursos aliás se tornaram livros. Ciro preparava suas aulas

meticulosa e minuciosamente, de tal maneira que os alunos dispunham de textos

originais altamente qualificados sobre o tema trabalhado. E isso não apenas em

cursos de mestrado ou doutorado, pois Ciro era rigoroso e generoso em todas as

aulas que dava, sobretudo na graduação de História, onde atuou durante muitos

anos. Não escondia seus novos textos: eles integravam plenamente sua vida

docente, sua relação com os alunos, com seus colegas e com o mundo dos

historiadores.

Numa época em que a pressão pela quantidade desdenha a qualidade e impede a

reflexão crítica, Ciro nos ensinou a necessária dialética entre quantidade e

qualidade: realizou uma produção de enormes dimensões, sempre com altíssimo

nível de elaboração. Tendo como característica pessoal o profissionalismo e uma

enorme exigência de qualidade, Ciro Flamarion não engrossou o coro dos que

aderiram a uma história convertida em turismo temporal, em repositório de

curiosidades ou descompromissada, na trilha de um mercado que tendeu a esvaziar

a reflexão histórica de seus maiores desafios. Navegou na contramão da

hiper-especialização e se dedicou a fundo a múltiplas questões, ultrapassando

na prática as cercas que instauram quase cinturões de propriedade para certos

temas ou períodos históricos.

Jamais atacou novidades mas criticava duramente os novidadeiros, aqueles que

enveredavam pelo primeiro caminho da última moda e, com o afinco dos

recém-conversos, orgulham-se de desconhecer completamente o árduo percurso

prévio, desqualificando-o de antemão. O meio historiador é sacudido de tempos

em tempos por alguma moda que, como incêndio em pradaria, parece garantir um

lugar ao sol para os mais rápidos aderentes. Para os que não sabem, o âmbito

dos historiadores é uma área bastante competitiva em termos de carreira e de

reconhecimento, e tais novidades, em geral aportadas do exterior por mãos bem

treinadas, tornam-se rapidamente jargão repetido, até seu completo esgotamento.

Entre o início gritante e a decadência silenciosa há tempo para consolidar

algumas carreiras.

O mundinho dos historiadores, como em qualquer disciplina, convive com

diferenças e divergências e elas são – ou deveriam ser – algo de corriqueiro.

Como lembra Pierre Bourdieu – de quem Ciro Flamarion, aliás, não foi um adepto

– a principal linha de fratura entre as ciências sociais é a que separa os que

consideram que a sociedade é cindida em classes e os que consideram essa cisão

inexistente. A mera adesão a um dos lados dessa permanente luta não garante por

si só um trabalho de pesquisa melhor, mas define lados em permanente conflito,

dentro e fora das universidades. O abandono das chamadas “grandes teorias”, que

partem das grandes fraturas sociais estruturais – e suas razões – tende a gerar

textos menos comprometidos com as questões sociais cruciais. Por vezes, gera

pesquisas refinadas, de longo fôlego, com profundas marcas de erudição. Mas

exatamente pelo aparente desinteresse e descompromisso com a luta que atravessa

a vida social e demarca o próprio campo científico, também abre a brecha para

que o compromisso se limite aos valores de troca dominantes, ou seja, o mercado

(mercado editorial, mídia, etc.) e com seu equivalente interno ao campo, o

“mercado do reconhecimento inter-pares” (publicações, viagens, convites,

bolsas, etc.). Ciro tinha posição, não perseguia seus opositores e, ao

contrário, abria intensos e fecundos debates. Não se pode dizer o mesmo com

relação a muitas outras tendências teóricas que eliminam sem escrúpulos

qualquer odor de marxismo, mesmo se discreto...

Essa postura de Ciro Flamarion se refletia também na sua atuação institucional.

Defendendo uma profissão historiadora na qual seus trabalhadores sejam

dignamente remunerados e tenham acesso pleno às condições de trabalho, ele

procurou sempre estabelecer parâmetros igualitários para que isso pudesse

ocorrer, refutando as propostas que, apoiadas imediatamente pelos mais rápidos

e preocupados apenas consigo mesmos, desconsideram a necessidade de elaborar

projetos coletivos, de assegurar direitos a todos. Participei de várias

comissões na UFF juntamente com Ciro Flamarion e muito aprendi: não se tratava

apenas de premiar os mais aptos, como muitas vezes era imposto tanto de cima

para baixo, quanto ecoava nos corredores universitários em lutas intestinas

ferrenhas. Admitia a existência de bons trabalhos em qualquer área teórica, mas

não da forma apressada e exacerbadamente competitiva como alguns queriam.

Envolvia considerar o conjunto das atividades docentes (ensino, pesquisa,

extensão), e não apenas um parâmetro exclusivo, imediatamente mensurável. Ciro

defendia o estabelecimento de verdadeiras políticas, com a definição de

critérios comuns, dignos e abertos, para que todos pudessem atingir a formação necessária,

garantir uma docência de alto nível e realizar uma produção bibliográfica

condizente. É preciso lembrar que, sob qualquer critério, Ciro Flamarion era

sempre o mais produtivo. Jamais aceitou privilégios ou exigiu tratamento

diferenciado – ao contrário, exercitou na prática de sua própria existência os

critérios que defendia. Foi uma pessoa rara.

Se Ciro tinha clareza do lado em que estava nesse complexo conflito que

atravessa nossa vida social e o mundo dos historiadores, sua principal atuação

política ocorria no cotidiano do trabalho docente e intelectual. Era um leitor

atento e arguto de todas as tendências historiográficas e teóricas e nunca se

limitou a estudar apenas autores de sua própria convicção. Por isso, como

apenas grandes pensadores e exímios profissionais são capazes, Ciro não só

cultivou como afiou o viés crítico e o debate teórico permanente, sólido e

rigoroso, enfrentando um a um todos os autores e modismos que se abateram sobre

a história e nunca o fez de maneira aligeirada. Procurava compreender o que de

fato havia de novo, descartar o efêmero e enfrentar os verdadeiros problemas

intelectuais, teóricos e historiográficos, sem perder de vista que ser

historiador não deve ser nem uma carreira burocrática nem uma louca corrida

pelos lucros mercantis: ser historiador envolve enorme compromisso com a

emancipação humana em todos os âmbitos da existência, o que envolve a

capacidade de pensar crítica e livremente e a exigência da produção de relações

humanas pautadas na igualdade social.

Enfrentou claramente os modismos, sempre produzindo sólidos artigos

combatentes, que nunca se limitaram a comentários passageiros, ajudando a

consolidar uma tradição historiadora crítica e exigente. Como raros, Ciro

Flamarion sabia que não era o período estudado o que definia a contribuição dos

historiadores, mas a questão enfrentada, assim como a forma de abordá-la; era a

interrogação que presidia a pesquisa, gestada a partir de uma densa básica

teórica e de profundo estudo historiográfico, quem abria a possibilidade do

novo. E o novo, na maioria dos casos em que é fundamental, não é novidadeiro.

Ciro Flamarion foi um intelectual marxista em sentido pleno: era um estudioso

da teoria, um pesquisador no âmbito do empírico, do teórico e do

historiográfico, um elaborador de profundas reflexões históricas, teóricas e

metodológicas. Não era um marxista de circunstância e, por conhecer a fundo as

múltiplas teorias históricas, sabia pertinentemente que nenhum outro ambiente

teórico abria tantas possibilidades de explicação e de compreensão do mundo, em

diversas áreas do conhecimento. Melhor do que ninguém, Ciro sabia que a

história é um processo complexo e que descortinar as grandes contradições e

questões, tarefa central dos historiadores, é uma das condições da luta social.

Desconhecer a causa teórica que Ciro abraçou toda a sua vida falsifica sua

biografia e sua coerência como historiador, como professor e como pessoa.

Além do historiador, do intelectual marxista e combativo, perdemos um homem

raro. Ciro foi um homem de uma cultura e erudição raras, que gostava e conhecia

bem literatura (ele adorava ficção científica), música, cinema, ópera,

gastronomia. De enorme sensibilidade, lembro-me de pequeno episódio que me

impactou. Almoçávamos juntos, como fizemos algumas vezes, e conversávamos sobre

literatura. Ele comentou que havia relido o conto – integral – de Andersen, A

pequena sereia. Comentei que esse conto marcara enormemente minha infância. A

sereiazinha, para adequar-se a um ser humano por quem se apaixonara, aceita uma

vida inteira de enormes sacrifícios. Ela deveria ser amada por ele e, ainda

assim, caminharia sobre agulhas. Se o amor dele lhe faltasse, ela se

converteria em espuma do mar. Lembro-me, criança, de me deparar com o sentido

da injustiça. Mais tarde vim a perceber que o conto traduzia para mim, de

maneira refinada e extremamente dolorosa, o percurso socialmente sugerido para

as mulheres. Ciro estava com os olhos cheios d'água e comentou que a cada vez

que lia ou pensava nesse conto, ficava embargado de emoção.

Ciro gostava de boas coisas. Gourmet (conhecedor de gastronomia) mas sobretudo

gourmand (guloso), trocava receitas e dicas de culinária e de vinhos;

reconhecia uma cantora de ópera, ouvindo a melodia que tocava em minha casa,

através do telefone no qual falávamos. Gostava de uma boa conversa. Quando vivi

no exterior, era uma honra e uma felicidade receber suas cartas, pois nelas

reencontrava Ciro Flamarion na íntegra: suas cartas me explicavam a situação

brasileira, as condições da universidade, os grandes temas então em voga por

aqui, me traziam suas novas pesquisas e suas interrogações.

Este homem enfrentou, com um senso de humor e uma leveza por vezes até

desconcertantes, enormes desafios de saúde. Apesar do desconforto de muitas das

operações a que foi submetido e que afinal resultaram na perda da visão de um

dos olhos, Ciro ficou pouquíssimo tempo afastado das salas de aula. Suas

licenças médicas duravam o tempo mínimo necessário para o restabelecimento e a

convalescença ocorria em paralelo à sua plena atividade docente. Não se

queixava e, ao contrário, fazia piadas e brincadeiras com o seu sofrimento.

Dizia, por exemplo, que havia se tornado, de fato, um semiótico... Fui

visitá-lo após uma dessas cirurgias e ele, mal conseguindo falar, me fazia rir.

Tive a sorte de conviver com Ciro como colega de Departamento, como mestre e

como amigo, com a proximidade possível com um intelectual daquele porte. Sua

perda é enorme para todos os que tem um sentido de profundo compromisso com a

história que se vive, com a que procuramos construir e com a história que

precisamos escrever. Ciro, você faz muita falta.

sexta-feira, 2 de agosto de 2013

MEMÓRIA DO PCB: DUAS TÁTICAS E UMA MESMA ESTRATÉGIA – DO “MANIFESTO DE AGOSTO DE 1950” À “DECLARAÇÃO DE MARÇO DE 1958”

Por Anita Leocadia Prestes*

Nos debates existentes sobre a memória e a história do PCB (Partido Comunista Brasileiro), ao analisar dois documentos representativos da trajetória dos comunistas no Brasil – o “Manifesto de Agosto de 1950” e a “Declaração de Março de 1958” (Carone, 1982b:176-196) -, tornados públicos num intervalo de apenas oito anos, é frequente caracterizá-los como a representação de posicionamentos político-ideológicos opostos.

O “Manifesto de Agosto de 1950” seria a expressão de um compromisso dos comunistas brasileiros com a revolução, de uma declarada determinação de recorrer às armas para derrubar os governos de “traição nacional”, conforme eram definidos os governos de E. Dutra e de G. Vargas. Seria um documento marcado pelo esquerdismo, mas revelador do perfil revolucionário do PCB, do seu distanciamento de qualquer tendência oportunista de direita, ou seja, reformista burguesa.

Já a “Declaração de Março de 1958” representaria uma guinada à direita na política dos comunistas – uma adesão ao reformismo burguês, ou seja, a sujeição dos interesses da classe operária aos da burguesia, uma ilusão de que através de reformas do capitalismo seria possível alcançar a emancipação dos trabalhadores. Para alguns analistas, semelhante postura reformista seria altamente reprovável e, em alguns casos, poderia ser considerada uma traição aos trabalhadores, enquanto o esquerdismo do “Manifesto de Agosto” seria desculpável, pois ficaria mantida a fidelidade à revolução.

Aparentemente estaríamos diante de duas concepções divergentes do processo de transformação estrutural da sociedade brasileira: a primeira, revolucionária; a segunda, reformista. O PCB teria sido fiel à concepção revolucionária até a virada reformista ocorrida com a “Declaração” de 1958.

Ao analisar a concepção da revolução brasileira adotada pelo PCB desde a sua fundação em 1922, torna-se particularmente oportuno recorrer às teses de V. Lenin sobre os desvios ideológicos no seio do movimento operário, cuja justeza é confirmada por toda a história do movimento comunista internacional. Com base não apenas na teoria como na prática revolucionária, Lenin mostrou que tanto o oportunismo de direita, identificado com o empenho nas reformas e o abandono dos objetivos revolucionários, quanto o esquerdismo, que se distingue pela fraseologia revolucionária e a atitude voluntarista do assalto imediato ao poder, são faces de uma mesma moeda – a presença da ideologia burguesa ou pequeno-burguesa no movimento socialista ou comunista. Em outras palavras, trata-se de irmãos gêmeos. Seus adeptos revelam-se incapazes de compreender a complexidade do processo de transformação revolucionária das sociedades humanas. Os oportunistas de direita consideram que as reformas são tudo, abdicando da formação das forças sociais e políticas destinadas a alcançar o poder; os esquerdistas menosprezam as reformas e postulam a derrubada do poder através de apelos inflamados e de atos voluntaristas, também subestimando a preparação dos setores populares para a luta pelo poder político. (Lenin, 1960; 1959: 187)

Qual foi, entretanto, a concepção da revolução brasileira adotada pelo PCB desde seus primeiros anos de existência? Chama a atenção que, num aparente paradoxo, o partido que se intitulava “vanguarda da classe operária”, e adotava o “internacionalismo proletário” como princípio fundamental, estivesse comprometido com posições nacionalistas não só em seus documentos como na ação política cotidiana. Ainda no II Congresso do PCB, realizado em 1925, condenava-se a dominação imperialista do país e eram propostos caminhos que apontassem para a emancipação nacional, ou seja, para a superação da subordinação dos interesses nacionais ao imperialismo inglês e estadunidense. (Brandão, 2006). O socialismo não estava em pauta naquele momento.

Desde os anos 1920, o PCB seguiria a estratégia política da “revolução democrático-burguesa” – adotada pela Internacional Comunista (IC) para os países classificados como coloniais e semicoloniais – ou, em outras palavras, da chamada “revolução agrária e anti-imperialista”, no caso brasileiro. De acordo com tal diretriz, a luta nacional-libertadora pela superação da dominação imperialista constituiria o aspecto fundamental dessa etapa da revolução. Segundo a estratégia adotada pela IC, e seguida pelo PCB, haveria um segundo momento da revolução – a etapa socialista, para cuja realização seria necessário conquistar a “hegemonia do proletariado” na fase anterior, agrária e anti-imperialista (Carone, 1982a).

A definição do caráter “democrático-burguês” da revolução brasileira (da mesma forma que da revolução na maioria das nações latino-americanas, segundo os documentos da IC) refletia o mimetismo vigente entre os comunistas da época. Tratava-se da cópia das teses formuladas por Lênin sobre a Rússia czarista e o caráter da revolução nesse país. A “análise concreta da situação concreta” levara Lênin a escrever que a monarquia russa era o esteio dos latifundiários feudais, da velha burocracia e do generalato (Lênin, 1972: 25), constituindo tais fatores um entrave para o “desenvolvimento vasto e rápido, europeu e não-asiático do capitalismo” (Lênin, 1945: 73). Lenin afirmava:

Em países tais como a Rússia, a classe operária sofre menos em consequência do capitalismo do que pela insuficiência de desenvolvimento desse último. Por isso, a classe operária está absolutamente interessada no mais vasto, mais livre, mais rápido desenvolvimento do capitalismo. É indubitavelmente benéfica para a classe operária a eliminação de todas as velhas reminiscências que entorpecem o desenvolvimento amplo, livre e rápido do capitalismo. A revolução burguesa é, exatamente, a revolução que mais decididamente varre os restos do que é antiquado, as reminiscências do feudalismo (as quais pertencem não só à autocracia, mas também à monarquia) e garante, de modo mais completo, o desenvolvimento mais amplo, mais livre, mais rápido do capitalismo.(Idem: 75- 76; grifos do autor)

Lênin mostrava que, nas condições da Rússia do início do século XX, na época do imperialismo, a burguesia só era a favor da revolução de uma “forma inconsequente, interesseira e covarde” (idem: 152). A única classe capaz de levar a revolução burguesa até o fim, segundo o líder da Revolução Russa, era o proletariado em aliança com os camponeses. Eis a razão do caráter “democrático-burguês” da revolução e da necessidade de o proletariado alcançar a hegemonia no processo revolucionário para assegurar sua continuidade rumo à etapa socialista da revolução.

As tendências dogmáticas tanto na IC quanto no PCB propiciaram a transposição mecânica das teses leninistas para uma realidade distinta, como era o caso da América Latina, em geral, e do Brasil, em particular. Em vez de adotar-se como ponto de partida o exame da situação presente nesses países, identificava-se no campo um suposto feudalismo, que, juntamente com o imperialismo, constituiriam entraves ao desenvolvimento do capitalismo. Enquanto na realidade o capitalismo encontrava novas formas de expandir-se, nas condições de subordinação aos grandes grupos internacionais e de manutenção de relações de produção não-capitalistas na agricultura, os comunistas pretendiam realizar a revolução agrária e anti-imperialista – a forma que a etapa democrático-burguesa deveria assumir nos países definidos como semicoloniais.

Ao mesmo tempo, no Brasil, de longa data, a questão nacional estivera presente no debate intelectual (Oliveira, 1990) e, nos momentos de crise, passaria a “englobar e sintetizar as demais”, levando a que o nacionalismo se transformasse em um “conceito inclusivo” (idem: 23). Da mesma maneira, é possível dizer que “historicamente, a construção do nacionalismo” se constituiu “em uma das preocupações fundamentais dos intelectuais” (Velloso, 2003: 149). Entretanto, é no período da Primeira Guerra Mundial que, nas palavras de Daniel Pécaut, “o nacionalismo invadiu a cultura brasileira” (Pécaut, 1990: 15) e, segundo Renato Ortiz, ocorre a “emergência de um espírito nacionalista, que procura se desvencilhar das teorias raciais e ambientais características do início da República Velha” (Ortiz, 1985: 22).

Dessa forma, as concepções nacional-libertadoras adotadas pelo PCB frutificaram no Brasil graças à sua aceitação por amplos setores sociais influenciados pelo pensamento nacionalista. Se as teses citadas encontraram repercussão não só entre os comunistas, como também junto a outros setores da sociedade brasileira, isso se deveu, em grande medida, à circunstância de tais posições tenderem a convergir com os sentimentos nacionalistas amplamente difundidos na sociedade civil do país, dentre os quais se destacava a preocupação com a garantia da soberania nacional. Fica claro, portanto, que a política do PCB não foi um mero reflexo de supostas imposições da IC ou do movimento comunista internacional, como frequentemente se afirma.

Como procurei mostrar em trabalhos anteriores, o nacionalismo - ou seja, as propostas de caráter nacional-libertador – esteve cada vez mais presente na política do PCB seja no início dos anos trinta, culminando com a participação dos comunistas na Aliança Nacional Libertadora (ANL) e nos levantes antifascistas de novembro de 1935, seja no período posterior, de 1938 a 1947, quando o partido adotou a consigna de “União Nacional” com o próprio Getúlio Vargas visando derrotar o fascismo e alcançar a democracia (Prestes, A. L.,1997; 2001; 2010).

No que se refere ao papel da ANL, pode-se dizer que “num período de intensa polarização política no cenário mundial, diante do avanço do fascismo em nível internacional e do integralismo em âmbito nacional”, a ANL “ajudou a formar, no Brasil, uma consciência antifascista, anti-imperialista e antilatifundista, que a derrota de novembro de 35 não seria capaz de apagar”. Consciência que, “embora naquele momento histórico tivesse sido abafada pelos donos do poder, viria a ressurgir mais tarde, com grande força, a partir das lutas pela entrada do Brasil na Guerra (...) e pela democratização do país” (Prestes, A.L., 1997: 141-142, 74).

Vale lembrar que, em 1930, Luiz Carlos Prestes, na época a maior liderança popular e de oposição ao poder das oligarquias, com seu célebre Manifesto de Maio, aderira de público às posições nacional-libertadoras do PCB. Alguns anos mais tarde, com o avanço mundial dos regimes fascistas e a crescente ameaça do integralismo no Brasil, as posições nacional-libertadoras dos comunistas e de parte significativa de seus aliados se associariam às bandeiras do antifascismo e do anti-integralismo. A Aliança Nacional Libertadora (ANL), fundada em março de 1935, foi a expressão mais clara de tal entrelaçamento entre as posições nacional-libertadoras e antifascistas, o que encontrava reflexo em seu programa, cujos pontos principais foram a luta contra o imperialismo, pela reforma agrária, contra o fascismo e o integralismo (idem, 1997).

É paradigmática a carta dirigida por Prestes, presidente de honra da ANL, a Roberto Sisson, secretário da entidade, em setembro de 1935. Prestes se referia à “grande causa da libertação nacional do nosso país”, acrescentando a seguir:

A ANL é um movimento nacional que luta realmente pela independência do Brasil e pelo bem estar do seu povo. (...) luta pela emancipação nacional do nosso povo. (Prestes, L. C., s.d.:15-17)

Adiante Prestes afirmava: “a quase totalidade da população do país é nacionalista”, referindo-se à ANL como “nossa frente única anti-imperialista e antifascista”. Propunha a luta “contra o imperialismo e contra o fascismo” e defendia a necessidade de “organizar um grupo anti-integralista e anti-imperialista no Parlamento”. Finalmente, defendia “a vitória da ANL, a instalação de um governo popular e nacionalista realmente democrático e anti-imperialista” (idem: 17-19).

Se em 1930 Prestes defendera a estratégia da “revolução agrária e anti-imperialista”, nos anos seguintes, tal objetivo não só não fora abandonado, mas se apresentaria associado à luta contra o fascismo e o integralismo. Em carta ao tenente Severo Fournier, escrita da prisão, em 1938, Prestes reafirmava o caráter nacional-libertador do movimento aliancista e propunha três pontos a serem defendidos por todos os patriotas:

1)Democracia; 2)”Nacionalismo (não chauvinismo),isto é, medidas práticas que assegurem a nossa emancipação econômica (como a criação de uma indústria pesada e efetivamente nacional) e que facilitem a organização da defesa nacional”; 3) Bem-estar do povo. (Prestes, L. C., s. d.: 25)

Mais tarde, em especial a partir de 1938, passariam a predominar em amplos e diversificados setores da sociedade brasileira as posições nacionalistas, nutridas basicamente pelo temor diante do perigo do expansionismo das potências do Eixo e, em particular, das ameaças de agressão à soberania nacional por parte do nazifascismo. (Prestes, A. L., 2001: cap. VII).

Formava-se, no Brasil, um tipo de “nacionalismo antifascista”, que, conforme E. Hobsbawm, “emergiu no contexto de uma guerra civil-ideológica internacional, na qual uma parte das numerosas classes dominantes nacionais parecia optar por um alinhamento político internacional das direitas, e por Estados identificados com ele”. (Hobsbawm, 1990: 174-175; grifo do autor)

Segundo Hobsbawm, “tais partidos domésticos de direita então se despojaram do apelo ao patriotismo xenófobo”, o que “facilitou às esquerdas tomarem de volta a bandeira nacional do pulso, agora frouxo, das direitas”. Prosseguindo na análise do “reencontro da revolução social com o sentimento patriótico”, o historiador inglês assinala que “trabalhadores e intelectuais também fizeram uma escolha internacional, mas a que justamente reforçava o sentimento nacional” (idem: 175; grifo do autor). E conclui que “o nacionalismo antifascista estava sem dúvida engajado num conflito ao mesmo tempo social e nacional, como se tornou claro no final da Segunda Guerra Mundial” (idem: 175-176).

É importante lembrar que o sentimento nacionalista não era novo no Brasil e que, para o surgimento no país do “nacionalismo antifascista”, fora decisiva a atuação da ANL.

No Brasil, a tática de “União Nacional”, adotada pelos comunistas a partir de 1938, levou seus dirigentes e militantes a se inserirem de maneira espontânea e pouco crítica no movimento generalizado de repúdio às ameaças expansionistas e agressoras do nazifascismo europeu, secundado pelos integralistas, seus agentes internos em nosso país. Movimento que empolgou setores muito amplos do espectro político brasileiro, incluindo numerosas camadas populares.

Se o nacionalismo antifascista foi um sentimento generalizado no cenário mundial, no Brasil, dada a gravidade da ameaça do expansionismo nazifascista, tal fenômeno não poderia deixar de estar marcado pelas especificidades da situação presente no país.

Entre tais especificidades, considerei necessário examinar o papel desempenhado pelos comunistas brasileiros (Prestes, A. L., 2001). A análise da atuação do PCB nesse período nos revela que, após os acontecimentos de novembro de 1935, os comunistas, profundamente golpeados e desarticulados, com grandes dificuldades para restabelecer os contatos com a IC, não tiveram condições de manter uma postura ideologicamente independente.

A ausência, por parte do PCB, de uma justa compreensão da realidade do país, contribuiu para que a direção do Partido tivesse dificuldade de formular uma orientação política capaz de articular adequadamente a luta pela democracia no plano internacional, ou seja, o combate ao nazifascismo e aos seus agentes internos, com a luta pela democratização do país - contra o regime ditatorial do Estado Novo - e o empenho necessário para a construção das forças sociais e políticas capazes de levarem adiante um projeto voltado para a emancipação econômica e social do país. Um projeto que apontasse para uma efetiva transformação socialista, conforme constava dos documentos programáticos do PCB (idem).

Tais impasses na trajetória do movimento comunista no Brasil teriam como consequência a transformação do PCB num partido sob a influência das ideias nacionalistas presentes na sociedade brasileira. Um partido progressista, em que, entretanto, o conflito entre trabalho e capital ficaria relegado a um segundo plano.

Se o PCB, desde o início de sua formação, sofrera forte influência das ideias e das posturas nacionalistas presentes na sociedade brasileira da época, nos anos 1940-1950 – quando o nacionalismo se tornou um verdadeiro “divisor de águas” (Sodré, 2006: 93), - a adesão do PCB às teses nacionalistas então em voga seria particularmente marcante (Prestes, A. L., 2010). Com o “Manifesto de Agosto de 1950”, os comunistas brasileiros abandonavam a política anterior de amplas alianças, incluindo setores burgueses, assim como a aposta na via eleitoral, para adotar o “caminho revolucionário” entendido como o recurso à “luta armada pela libertação nacional” . Mas a estratégia da revolução permanecia a mesma de antes – uma revolução democrático-burguesa ou agrária e anti-imperialista, definida como “revolução democrática em sua forma e burguesa pelo seu conteúdo econômico e social”, que só poderia ser realizada “sob a direção do proletariado” . Embora, nos documentos partidários a tática tivesse sofrido uma inflexão à esquerda com a adoção da consigna de “derrubada do atual governo”, o PCB mantinha-se fiel ao ideário nacional-libertador que sempre norteara suas ações. Continuava presente na agenda dos comunistas brasileiros a conquista de um capitalismo autônomo, objetivo a ser alcançado por meio da revolução nacional-libertadora.

Diante da permanência de semelhante concepção da revolução brasileira – nacional-libertadora, comprometida com um projeto de implantação no Brasil de um capitalismo autônomo -, seria possível aceitar a definição do “Manifesto de Agosto” como de caráter revolucionário? Ou, na realidade, temos uma estratégia reformista que, na prática, não contribuiu para o avanço da organização das forças sociais e políticas capazes de levarem adiante o processo revolucionário brasileiro, que, nas condições existentes na América Latina e no Brasil, durante o século XX, só poderia ter sucesso se direcionado para a transformação socialista dessas sociedades?

Ainda no final da década de 1920, José Carlos Mariátegui afirmava o caráter socialista da revolução na América Latina, embora o revolucionário peruano registrasse a necessidade de considerar as peculiaridades do capitalismo em cada país do nosso continente e defendesse a luta por um socialismo que não fosse “nem cópia nem decalque, mas sim invenção heroica” dos nossos povos (Mariátegui, 2008: 153). A esse respeito, ele escrevia:

Sin prescindir del empleo de ningún elemento de agitación anti-imperialista, ni de ningún médio de movilización de los sectores sociales que eventualmente pueden concurir a esta lucha, nuestra misión es explicar y demonstrar a las masas que sólo la revolución socialista opondrá al avance del imperialismo uma valla definitiva y verdadera. (Idem: 51)

Sem negar que a revolução socialista constitui um processo, que em cada país terá suas particularidades, Mariátegui verificara que, no século XX, o imperialismo penetrara profundamente e se articulara estreitamente com as diversas relações de produção existentes em cada nação do subcontinente latino-americano. Tornara-se, portanto, impossível derrotar o imperialismo sem avançar no caminho da revolução socialista. O problema era, e continuou sendo, como empreender, na prática, tal caminho sem se desviar para o etapismo e o decorrente reformismo, de acordo com o qual a solução revolucionária acaba sendo abandonada (Borón, 2010).

Ao aprovar a “Declaração de Março de 1958”, a direção do PCB, sob o impacto dos acontecimentos tanto na arena internacional quanto no cenário nacional, empreendia, mais uma vez, uma virada tática na política partidária – o abandono da luta armada e a adoção do caminho pacífico e eleitoral -, sem que mudasse a estratégia da revolução, agrária e anti-imperialista. A partir desse documento, a primeira etapa da revolução passaria a ser denominada de nacional e democrática, sublinhando-se assim o seu caráter nacional-libertador (Prestes, A. L., 2010; 2012).

Tal definição da revolução brasileira como nacional-libertadora significava a adoção da sua concepção etapista. Pretendia-se, primeiro, eliminar a dominação do imperialismo e a presença do latifúndio, propiciando assim o desenvolvimento de um capitalismo supostamente autônomo, para, num segundo momento, criar as condições que iriam permitir a realização das transformações socialistas. Dessa maneira, a luta contra o imperialismo e pela reforma agrária era separada artificialmente da luta pelo socialismo. Não se percebia que, para golpear efetivamente o imperialismo e seus aliados internos, seria necessário desfechar um golpe mortal no próprio sistema capitalista.

A estratégia da revolução nacional e democrática seria mantida nos documentos do PCB, incluídas as resoluções do seu VI Congresso, realizado no final de 1967. Mas a tática passaria por sucessivas guinadas, por vezes drásticas, determinadas pelas mudanças conjunturais na política nacional.

Com o golpe civil-militar de 1964, o PCB concentraria seus esforços na luta pela formação de uma ampla frente antiditatorial com o objetivo de derrotar a ditadura instaurada no país. Mais uma vez, a presença de uma definição estratégica falsa, que não contemplava a preparação das forças sociais e políticas para a realização de transformações profundas, que apontassem para o socialismo, levaria o PCB a ficar a reboque dos políticos da burguesia liberal na luta contra a ditadura. O PCB dissolvia-se no seio da oposição consentida - o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) -, sem conseguir levar adiante propostas que permitissem aos trabalhadores e aos setores populares avançar rumo à conquista de uma democracia que ultrapassasse os estreitos limites da democracia burguesa. Na realidade, a “transição” da ditadura para o regime democrático, que ficou consagrado na Constituição de 1988, seria extremamente limitada. (Prestes, A. L., 2012).

Se nos anos 50, o PCB, com o “Manifesto de Agosto”, adotara uma tática esquerdista, a partir da “Declaração de Março de 1958”, as táticas postas em prática oscilaram entre posições ora mais à “direita” ora mais à “esquerda”, como aconteceu com a diretriz de luta contra a “conciliação de João Goulart”, às vésperas do golpe de 1964 (idem: 69-79). Na verdade, a tática mudava ao sabor dos acontecimentos; não era decorrência de uma concepção estratégica que estivesse contribuindo para acumular forças direcionadas para transformações estruturais profundas, que, nas condições então existentes no país e no mundo, deveriam apontar para o socialismo.

Embora os comunistas tivessem sempre participado de todas as lutas pelas causas justas do povo brasileiro (direitos sociais, liberdades públicas, reforma agrária, defesa do petróleo, etc.), por uma série de razões históricas, dentre as quais se destaca o atraso cultural do país, não tiveram êxito na formulação de uma estratégia para a revolução brasileira que correspondesse à realidade nacional durante o século XX. Uma estratégia política baseada numa concepção falsa teria que conduzir a táticas improvisadas e desligadas do processo de organização das forças sociais e políticas capazes de conduzir os setores populares adiante, rumo a transformações cada vez mais profundas e significativas. Uma estratégia política falsa levou o PCB à crise, denunciada por Luiz Carlos Prestes em sua “Carta aos comunistas” (Prestes, L.C., 1980), e ao colapso organizativo do partido a partir dos anos 1980. (Prestes, A. L., 2012).

Uma falsa estratégia marcou tanto o “Manifesto de Agosto de 1950” quanto a “Declaração de Março de 1958”; ambos os documentos foram fruto da concepção nacional-libertadora da revolução no Brasil que permaneceu na história do PCB durante toda sua trajetória política. Ambos os documentos revelam a influência da ideologia burguesa na direção do PCB, criando dificuldades ao avanço do processo revolucionário no País.

*Anita Leocadia Prestes é professora do Programa de Pós-graduação em História Comparadada (PPGHC) da UFRJ e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes (www.ilcp.org.br) .

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORÓN, Atílio A.,”Estudio introductorio”, in LUXEMBURGO, Rosa. Reforma social o revolución ? Buenos Aires, Luxemburg, 2010.

- BRANDÃO, Otávio. Agrarismo e industrialismo: ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil – 1924. 2ª ed. São Paulo, Ed. Anita Garibaldi, 2006.

- CARONE, Edgard. O P.C.B. (1922-1943). Volume I. São Paulo, Difel, 1982a.

- CARONE, Edgard. O P.C.B. (1943-1964). Volume II. São Paulo, Difel, 1982b.

- HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990.

- LENIN, V.I. Duas táticas da social-democracia na Revolução Russa. Rio de Janeiro, Ed. Calvino, 1945.

- LENIN, V.I. “Marxismo y reformismo”, in Contra el revisionismo. Moscú, Ed. en Lenguas Extranjeras, 1959.

- LENIN, V.I. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. São Paulo, Ed. Escriba, 1960.

- LENIN, V.I. “Cartas de Lejos”, in Obras Escojidas. Tomo 2. Moscú, Ed.Progreso, 1972.

- MARIÁTEGUI, José Carlos. Escritos fundamentales. Buenos Aires, Acercándonos Ediciones, 2008.

- OLIVEIRA, Lúcia Lippi de. A questão nacional na Primeira República. São Paulo, Brasiliense, 1990.

- ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 3ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1985.

- PECAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação. São Paulo, Ed. Ática, 1990.

- PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora; os caminhos da luta antifascista no Brasil (1934/35). Petrópolis, Ed. Vozes, 1997.

- PRESTES, Anita Leocadia. Da insurreição armada (1935) à “União Nacional” (1938- 1945): a virada tática na política do PCB. São Paulo, Paz e Terra, 2001.

- PRESTES, Anita Leocadia. Os comunistas brasileiros (1945-1956/58): Luiz Carlos Prestes e a política do PCB. São Paulo, Brasiliense, 2010.

- PRESTES, Anita Leocadia. Luiz Carlos Prestes: o combate por um partido revolucionário (1958-1990). São Paulo, Ed. Expressão Popular, 2012.

- PRESTES, Luiz Carlos. Problemas atuais da democracia. Rio de Janeiro, Ed. Vitória, s.d.

- PRESTES, Luiz Carlos. Carta aos comunistas. São Paulo, Alfa-Omega, 1980.

- SODRÉ, Nelson Werneck, “Raízes históricas do nacionalismo brasileiro”, in FERREIRA, J., DELGADO, L. de A. N. (org.). O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Livro 2. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 93-110, 2006.

- VELLOSO, Mônica Pimenta. “Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo”, in FERREIRA, J., DELGADO, L. de A. N. (org.). O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Livro 2. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, p. 145-179, 2003.

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE LYGIA PRESTES – UMA COMUNISTA DISCRETA

Por Anita Leocadia Prestes*

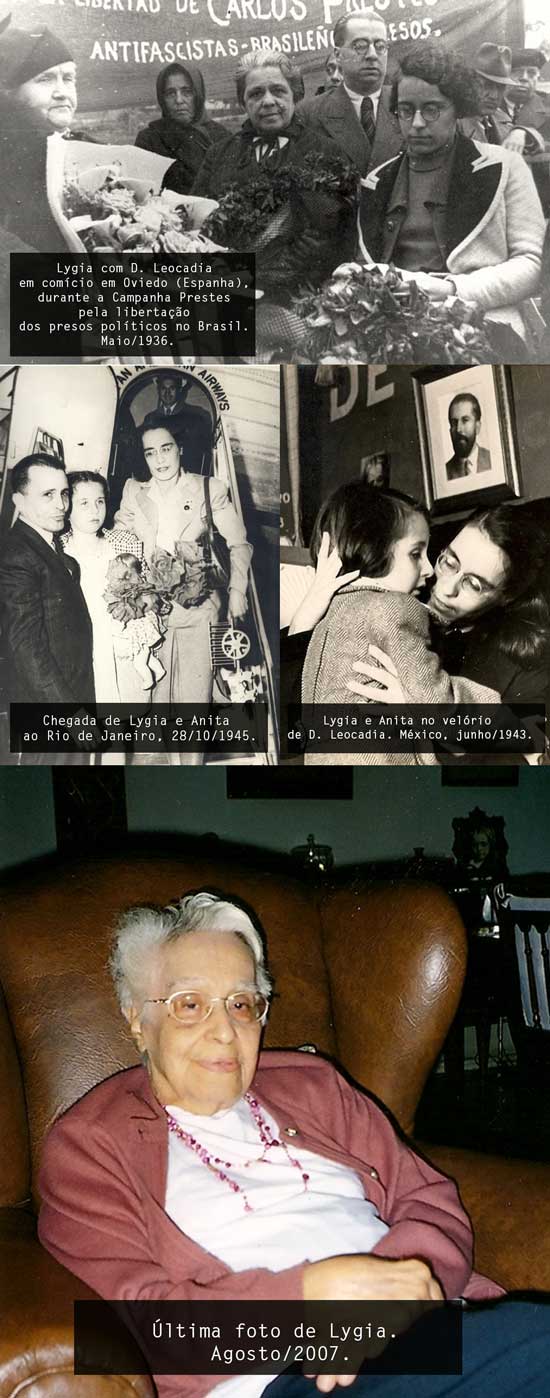

Lygia Prestes completaria 100 anos de idade no dia 4 de agosto de 2013. Irmã mais moça de Luiz Carlos Prestes, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Junto com seus quatro irmãos, vivenciou na infância e adolescência as dificuldades de uma família de poucos recursos.

Sua mãe, Leocadia Felizardo Prestes, com a morte prematura do marido, que a deixou numa situação financeira muito precária, teve que desenvolver múltiplas atividades para garantir a sobrevivência da família. Deu aulas de idiomas e de música, trabalhou de modista, foi balconista e costurou para o Arsenal de Marinha. Finalmente, em 1915, conseguiu ser nomeada professora da Escola Pública, cargo que exerceu até 1930. Trabalhava à noite, em cursos frequentados por comerciárias, operárias e domésticas. Leocadia pôde assim ter contato com as camadas mais pobres da sociedade e isso aguçou sua revolta contra as injustiças sociais.

Na educação dos filhos, sua grande preocupação foi sempre a de incutir-lhes o amor ao trabalho e o sentimento do dever cívico. Procurou mostrar-lhes os aspectos negativos da vida, ensinando-os a enfrentar com altivez a violência e as arbitrariedades dos poderosos e a jamais se curvar ante as injustiças.

A árdua luta pela sobrevivência não fez diminuir seu interesse pelo que ocorria na sociedade e no mundo. Mesmo nos momentos mais difíceis, em sua casa podia faltar pão, mas nunca faltou pelo menos um jornal diário, para acompanhar os acontecimentos políticos, que discutia e comentava com os filhos.

Em 1922, quando seu filho Luiz Carlos Prestes, já oficial do Exército, começava a participar da preparação do primeiro levante tenentista, ela lhe daria todo o apoio, incentivando-o a continuar a luta, após a derrota do movimento.

Foi nesse ambiente doméstico que Lygia cresceu e cunhou seu caráter. Em 1930, junto com as suas três irmãs, acompanhou a mãe na mudança da família para Buenos Aires (Argentina), a convite do irmão Luiz Carlos. No exílio forçado após o término do périplo realizado pela Coluna Invicta, Prestes conseguira trabalho de engenheiro naquele país. Poucos dias após a reunião da família, ele se viu forçado a transferir-se para Montevidéu (Uruguai), expulso pelos generais que promoveram um golpe de estado na Argentina.

Em plena crise do capitalismo, Leocadia e as filhas ficaram desamparadas, pois Prestes também perdera o emprego. As quatro irmãs trataram de trabalhar, recorrendo às raras oportunidades existentes. Lygia, com apenas 17 anos, aprendeu rapidamente datilografia e se tornou datilógrafa num escritório comercial, submetida à extenuante jornada e baixa remuneração.

Em outubro de 1931, convidado para trabalhar como engenheiro na URSS, Prestes se desloca para Moscou, acompanhado pela mãe e as irmãs. Lygia ficaria empolgada com a oportunidade de estudar, aspiração que sempre alimentara. Matricula-se num curso técnico, aprende o idioma russo, prepara-se para ingressar na universidade e, no início de 1936, é aprovada no exame vestibular para a Faculdade de Química da Universidade de Moscou.

Durante esses anos de exílio, a estreita convivência com o irmão, foi decisiva para Lygia tornar-se uma comunista convicta. Anos mais tarde, ela recordaria as longas conversas com o irmão, cuja influência contribuíra enormemente para a formação da sua personalidade. Da mesma forma, o contato com o povo soviético e sua luta heróica pela construção do socialismo tornaram Lygia uma entusiasta do socialismo e das idéias comunistas, que sempre tratou de assimilar através do estudo e do convívio com numerosos comunistas que teve oportunidade de conhecer.

Após a derrota dos levantes antifascistas de novembro de 1935, Luiz Carlos Prestes foi preso no Rio de Janeiro, em março de 1936, junto com sua companheira Olga Benario. No dia seguinte à prisão do “Cavaleiro da Esperança”, Dimitri Manuilski, dirigente da Internacional Comunista (IC) à época e grande admirador de Prestes, foi à casa de Leocadia para avisá-la da prisão do filho e propor-lhe que encabeçasse de imediato uma campanha internacional pela libertação do filho e dos demais presos políticos no Brasil. Lygia, com apenas 22 anos, foi escolhida para acompanhar a mãe. Para isso, teve que abandonar seu sonho de cursar a universidade, na qual havia recém ingressado. Sua dedicação ao irmão, assim como à causa revolucionária, falou mais alto e ela não vacilou em aceitar essa árdua tarefa.

A organização da Campanha, assim como a destinação de parte considerável dos recursos financeiros para a sua realização, estava a cargo do Socorro Vermelho Internacional (MOPR)[1], entidade de âmbito internacional, fundada pela IC e a ela ligada desde os anos 1920, com o objetivo de prestar socorro às vítimas da reação e do fascismo. Poucos dias após a visita de Dimitri Manuilski, Leocadia, acompanhada por Lygia, viajou para Paris (França), onde ficaria localizado o centro coordenador da Campanha Prestes. Desde o início, mãe e filha, se depararam com graves obstáculos à condução de sua nova atividade. Obstáculos de todo tipo: falhas na documentação pessoal e na obtenção de vistos necessários para as viagens programadas, falhas na escolha de locais para hospedagem e, em particular, na liberação e destinação de recursos financeiros, e sérios problemas na própria organização da Campanha. As grandes dificuldades enfrentadas por Leocadia e Lygia – registradas em considerável número de cartas dirigidas ao representante do PCB em Moscou, assim como às irmãs de Lygia residentes nessa cidade,[2] - são reveladoras da inegável presença de elementos sabotadores entre os funcionários do MOPR e da IC. Cabe ressaltar que os obstáculos e as dificuldades foram constantes durante os longos anos em que se desenvolveu a Campanha Prestes (1936-1945) e também encontraram registro em relatório elaborado por Otávio Brandão – antigo dirigente do PCB exilado em Moscou que, durante o ano de 1937, colaborou em Paris com a Campanha Prestes.[3]

Tais dificuldades, entretanto, não puderam impedir o surgimento, o crescimento e a propagação do movimento de caráter mundial em prol da libertação de Luiz Carlos Prestes e dos presos políticos no Brasil, assim como de Olga Benario Prestes, deportada pelo governo brasileiro para a Alemanha nazista em setembro de 1936, e da sua filha com Prestes, Anita Leocadia, nascida logo depois numa prisão em Berlim.[4] A pressão da opinião pública mundial foi decisiva para salvar a vida de Prestes, sob a ameaça constante de ser liquidado fisicamente nas masmorras policiais. Foi decisiva também para que sua incomunicabilidade fosse quebrada e ele passasse a se corresponder com a família, a receber livros e jornais, e a avistar-se com seus advogados, embora tais “concessões” estivessem sempre sujeitas a interrupções por parte das autoridades policiais. A pressão da opinião pública mundial foi decisiva para salvar a vida da filha de Prestes e Olga, forçando as autoridades da Alemanha nazista a entregar a criança à avó paterna, ainda que não se tivesse conseguido libertar Olga, assassinada no campo de concentração de Bernburg, em abril de 1942.

Lygia acompanhou a mãe durante toda a Campanha Prestes pela libertação de Prestes e dos demais presos políticos no Brasil, primeiro na Europa (1936-1938) e depois no México, onde esteve exilada ao lado da mãe e da pequena sobrinha Anita Leocadia. Junto com a mãe, Lygia foi três vezes à Alemanha nazista na tentativa de salvar Olga Benario Pestes e sua filha. Em janeiro de 1938, Anita Leocadia foi resgatada pela avó e a tia Lygia da prisão de mulheres em Berlim, onde havia nascido. A participação de Lygia foi muito importante para o sucesso dessa ação, fruto, em grande medida, da repercussão alcançada pela Campanha Prestes.

A partir da Europa e depois do México, Leocadia e Lygia deram apoio material e moral a Prestes e a Olga, não poupando esforços para quebrar sua incomunicabilidade enquanto prisioneiros e melhorar sua situação. Em 1943, com o falecimento de Leocadia, Lygia assumiu a criação e educação de Anita e deu continuidade à Campanha Prestes, viajando inclusive a Cuba com esse objetivo. Manteve permanente correspondência com o irmão preso, procurando minorar seus sofrimentos e enviando-lhe livros e revistas na medida em que isso lhe era permitido pelas autoridades carcerárias.

Em 1945, com a libertação dos presos políticos no Brasil, Lygia regressou ao país junto com Anita, ao encontro do irmão, que conquistara a liberdade após nove anos de prisão. A partir de então continuou a dar todo tipo de apoio ao irmão, ocupando-se da criação de sua filha Anita Leocadia. Durante longos anos secretariou as atividades de Prestes e contribuiu para a organização de seus livros e papéis, garantindo, ao mesmo tempo, que nada lhe faltasse na rigorosa clandestinidade em que se viu forçado a viver. Após o regresso ao Brasil, Lygia ingressou no PCB, passando a militar em várias organizações de base do partido. Sempre desempenhou tarefas reservadas, que lhe eram atribuídas pela direção do PCB e pessoalmente pelo irmão em suas atividades clandestinas. Trabalhando na retaguarda do partido e dando respaldo à vida ilegal de Prestes, Lygia revelou-se uma militante discreta, disciplinada e sempre disposta a renunciar à vida pessoal e a não medir sacrifícios pelo irmão e pelos ideais comunistas que abraçara desde jovem. Lygia nunca reivindicou cargos no PCB nem revelou qualquer pretensão de projetar-se ou de receber homenagens pelo seu passado de lutas. Lygia foi uma comunista extremamente modesta e discreta.

A partir do golpe civil-militar de abril de 1964, Lygia sofreu vários tipos de perseguição: teve a casa invadida pela Polícia Política e pelo Serviço Secreto do Exército, foi interrogada e ameaçada pelos militares do CENIMAR (Centro de Informação da Marinha) e, durante longos períodos, cotidianamente seguida por agentes da repressão.

Durante os anos do exílio de Prestes em Moscou (1971 a 1979), Lygia, com a ajuda da sua irmã Eloiza, organizou o envio permanente de jornais e revistas do Brasil, assim como de livros aqui publicados, permitindo que o irmão pudesse acompanhar os acontecimentos políticos no país.

Lygia Prestes sempre demonstrou preocupação com a preservação da memória de Prestes e dos comunistas. Foi autora, junto com Anita L. Prestes, do livro Anos Tormentosos. Luiz Carlos Prestes:correspondência da prisão (1936-1945)[5], que reproduz a correspondência de Prestes durante os anos de sua prisão.

Em 28 de setembro de 2007, aos 94 anos de idade, Lygia Prestes faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Sua vida foi um exemplo de determinação e coragem, de dedicação sem limites à família e aos ideais revolucionários, aos quais aderiu com imenso entusiasmo sob a influência direta de seu irmão Luiz Carlos Prestes.

*Anita Leocadia Prestes é professora do Programa de Pós-graduação em História Comparada da UFRJ e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes (www.ilcp.org.br).

[1] MOPR – sigla em russo do Socorro Vermelho Internacional.

[2] Cf. “Cartas de Lygia Prestes e Leocadia Prestes”, in Arquivo Estatal Russo de História Social e Política (RGASPH), Fundo 495, op. 029, d. 104, p. 149-152; Fundo 495, op. 197, d. 1, p. 9-14, p.34; Fundo 495, op. 194, d. 1, p. 17-18; Fundo 495, op. 17, d. 159, p. 19-20, p. 29, p. 30, p. 39; Fundo 495, op. 17, d. 158, p. 12-13; Fundo 495, op. 29, d. 119.

[3] “Documento ass. Otávio Brandão”, in RGASPH, Fundo 495, op. 194, d. 1, p.1, p. 7-8.

[4] Sobre a deportação de Olga e o nascimento de sua filha, cf. MORAIS, Fernando de. Olga. S.P., Alfa-Omega, 1985.

[5] PRESTES, Anita Leocadia e PRESTES, Lygia (org., seleção e notas). Anos tormentosos. Luiz Carlos Prestes:correspondência da prisão (1936-1945). Volumes I, II e III. Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ); Ed. Paz e Terra, 2002.

Assinar:

Postagens (Atom)